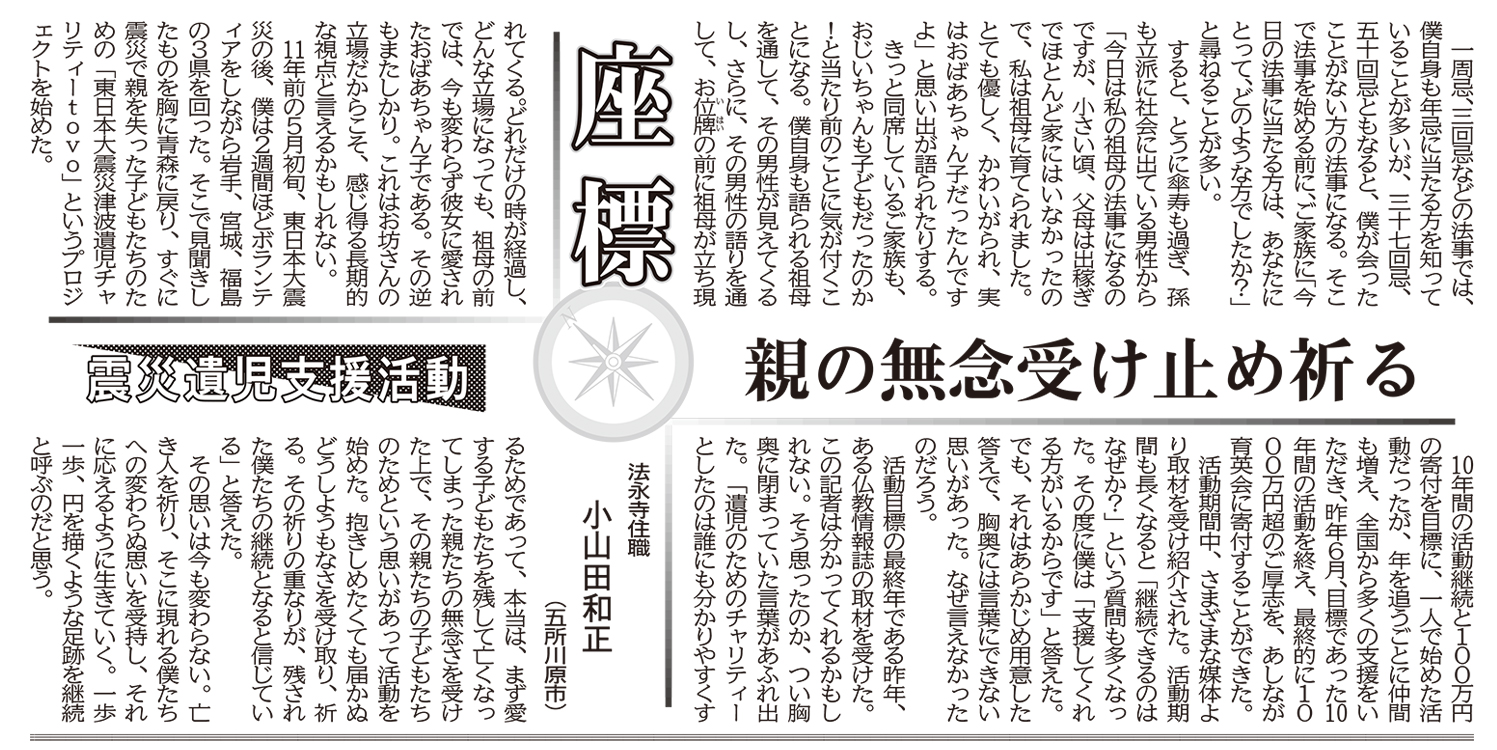

親の無念受け止め祈る〜震災遺児支援活動(河北新報「座標」2022年3月掲載)

【サイの歩きかた】 当山住職のノートです。今回は、河北新報「座標(2022年3月掲載)」に掲載されたものです。※河北新報さんに許可を頂いて掲載しております。・タイトルは河北新報さんに付けて頂いております。・新聞掲載に際し、細かな箇所が新聞用語に修正されています。

【サイの歩きかた】 当山住職のノートです。今回は、河北新報「座標(2022年3月掲載)」に掲載されたものです。※河北新報さんに許可を頂いて掲載しております。・タイトルは河北新報さんに付けて頂いております。・新聞掲載に際し、細かな箇所が新聞用語に修正されています。

親の無念受け止め祈る〜震災遺児支援活動(河北新報「座標」2022年3月掲載)

一周忌、三回忌などの法事では、僕自身も年忌に当たる方を知っていることが多いが、三十七回忌、五十回忌ともなると、僕が会ったことがない方の法事になる。そこで、法事を始める前、ご家族に「今日の法事に当たる方は、あなたにとってどのような方でしたか?」と尋ねることが多い。

すると、とうに傘寿も過ぎ、孫も立派に社会に出ている男性から「今日は私の祖母の法事になるのですが、小さい頃、父母は出稼ぎでほとんど家には居なかったので、私は祖母に育てられました。とても優しく、かわいがられ、実はおばあちゃんっ子だったんですよ」と思い出が語られたりする。

きっと同席しているご家族も、おじいちゃんも子どもだったのか! と当たり前のことに気が付くことになる。僕自身も語られる祖母を通して、その男性が見えてくるし、さらに、その男性の語りを通して、お位牌の前に祖母が立ち現れてくる。どれだけの時が経過し、どんな立場になっても、祖母の前で、今も変わらず彼女に愛されたおばあちゃんっ子である。その逆もまたしかり。これはお坊さんの立場だからこそ、感じ得る長期的な視点と言えるかもしれない。

11年前の5月初旬、東日本大震災直後、僕は2週間ほどボランティアをしながら岩手、宮城、福島の3県をまわった。そこで見聞きしたものを胸に青森に戻り、すぐに震災で親を失った子どもたちのための「東日本大震災津波遺児チャリティーtovo」というプロジェクトを始めた。

10年間の活動継続と100万円の寄付を目標に、一人で始めた活動だったが、年を追うごとに仲間も増え、全国から多くの支援を頂き、昨年6月、目標であった10年間の活動を終え、最終的に1000万円超のご厚志を、あしなが育英会に寄付することができた。

活動期間中、さまざまな媒体より取材を受け紹介された。活動期間も長くなると「活動を長く継続できるのはなぜか?」という質問も多くなった。その度に僕は「支援してくれる方がいるからです」と答えた。でも、それはあらかじめ用意した答えで、胸奥には言葉にできない思いがあった。なぜ言えなかったのだろう。

昨年、活動目標の最終年、ある仏教情報誌の取材を受けた。この記者は分かってくれるかもしれない。そう思ったのか、つい胸奥に閉まっていた言葉があふれ出た。「遺児のためのチャリティーとしたのは誰にも分かりやすくするためであって、本当は、まず愛する子どもたちを残して亡くなってしまった親たちの無念さを受けた上で、彼らの子どもたちのためという思いがあって活動を始めた。抱きしめたくても届かぬどうしようもなさを受け取り、祈る。その祈りの重なりが、残された僕たちの継続となると信じている」と答えた。

その思いは今も変わらない。亡き人たちを祈り、そこに現れる彼らから僕たちへの変わらぬ思いを受持し、それに応えるように生きていく。一歩一歩、円を描くような足跡を継続と呼ぶのだと思う。(終)